Le rejet légitime du colonialisme engagé par nos pères au sortir de la Première Guerre mondiale, poursuivi par le mouvement de la Négritude jusqu’aux indépendances et entretenu par l’enseignement dispensé aux générations suivantes, a fortement structuré la pensée africaine, en particulier en Afrique francophone. Aujourd’hui encore, soit près de 60 ans après les indépendances, notre discours est fortement marqué par ce refus de la domination. De sorte que la place occupée par la langue française est régulièrement interrogée, malgré la croissance indéniable du nombre de ses locuteurs. Faut-il alors l’abandonner ?

Denis Dambré, linguiste et poète, montre que la question ne date pas d’aujourd’hui et que les élans du ressentiment ne sont jamais de bon conseil. Car toute langue appartient à celui qui l’a apprise et l’utilise pour ses besoins.

Il est bien connu que les indépendances ont été, à certains égards, un leurre. Du moins dans un premier temps dont on peut discuter à l’infini de la durée. Avec la complicité de nos élites promptes à servir leurs intérêts personnels et ceux de leurs clans, les anciennes puissances coloniales ont continué à asseoir leur domination sur l’Afrique, exploitant ses ressources à leur profit, s’assurant de son soutien diplomatique dans les instances internationales, installant çà et là leurs bases militaires pour surveiller le monde et l’inondant de leurs produits commerciaux et culturels devenus indispensables à nos vies.

Cependant, force est de constater que la marche de l’histoire dirige inexorablement dominants et dominés vers la porte de sortie de ce système politique. Car, comme l’affirmait de façon prémonitoire le philosophe anti-esclavagiste Denis Diderot (1713-1783), « les peuples se sentent un penchant violent à se gouverner eux-mêmes », de sorte que « ou vous renoncerez à elles [les colonies], ou elles renonceront à vous ».

Pour se convaincre de la véracité de ce propos, souvenons-nous un instant de la situation de nos pays dans les années 1970 et 1980. Les voitures, les motos ou même les bicyclettes en circulation étaient encore des marques issues des pays colonisateurs, lesquels s’ingéniaient à conserver pour eux le marché de leurs anciennes zones d’influence respectives. Aujourd’hui, la donne change et « zapõ » (entendez « Japon ») n’est plus synonyme de mauvaise qualité dans notre imaginaire. Car nous sommes devenus plus critiques à l’égard des produits de nos anciennes puissances coloniales.

Dans ce contexte de sortie inéluctable de la tutelle, on entend néanmoins monter encore la virulence des discours de rejet contre le colonisateur, des discours d’opposition par principe ou par désir de vengeance à son égard. Cela est compréhensible tant qu’on reste dans la sphère du verbe.

Mais plus inquiétant est le rejet de ce que nous avons appris et de ce que nous sommes devenus à travers les siècles. Comme si la volonté légitime de consolider l’autodétermination devait nécessairement passer par des discours aux relents de haine dans lesquels notre parcours dans l’histoire humaine est tout simplement refoulé. On peut sérieusement s’en inquiéter, car cela n’est jamais constructif. Un grand anthropologue livrait à ce sujet cette pensée inspirante : « Quand deux peuples se rencontrent, ils se combattent souvent, mais ils se métissent toujours ». Il n’avait pas tort.

L’exemple de la langue éclairera davantage mon propos : devons-nous abandonner la langue française parce que nous avons été colonisés par la France ?

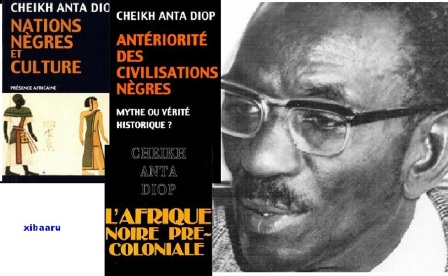

La question ne date pas d’aujourd’hui. Déjà en novembre 1948, le chercheur et intellectuel sénégalais Cheikh Anta Diop publiait un article dans une revue dénommée Le Musée Vivant dans lequel il fustigeait les écrivains africains qui s’expriment dans des langues exogènes. Pour lui, leurs œuvres sont aussi étrangères que leurs langues d’expression. Il écrivait ceci : « Nous estimons que toute œuvre littéraire appartient nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite : les œuvres ainsi écrites par des Africains relèvent, avant tout, de ces littératures étrangères et l’on ne saurait les considérer comme les monuments d’une littérature africaine. »

Et l’auteur de Nations nègres et culture concluait par ces lignes pour le moins sévères et dérangeantes : « Il ressort de tout ceci qu’une telle littérature ne peut avoir qu’un intérêt dérisoire pour l’Africain parce qu’elle n’a pas été conçue essentiellement pour lui. C’est une hypocrisie que de venir ensuite présenter ces œuvres aux Africains comme leur étant destinées. En faisant le bilan de la littérature africaine d’expression étrangère, on peut dire que, dans l’ensemble, il y a plus de secret désir de pédantisme que d’intention de dire autre chose. Puisque cela tient au prestige des langues européennes, il est absolument indispensable qu’il soit détruit dans le plus grand intérêt de l’Afrique. »

J’ai un profond respect pour l’œuvre de Cheikh Anta Diop, mais je ne partage pas son avis sur cette question. D’une part parce que lui-même écrivait en français pour critiquer ceux qui écrivent en français. Il faut être conséquent ! D’autre part parce que la langue, comme affirmait en substance l’écrivain Nigérian Chinua Achebe, n’est qu’un véhicule qui n’empêche nullement l’enracinement d’une œuvre dans les traditions de son auteur.

L’histoire, dans sa grande sagesse, nous indique d’ailleurs chaque jour davantage la voie à suivre en la matière, malgré la survivance de discours de rejet transmis de génération en génération depuis la période coloniale. Ceux qui prônent l’abandon de la langue française sont souvent ceux-là mêmes qui la manient à la perfection et l’utilisent pour leurs besoins.

Par ailleurs, ils partent du postulat faux que le français d’Afrique appartient à la France, pays colonisateur auquel ils veulent s’opposer. Or, à qui appartient notre langue ? J’entends par « langue » l’organe mobile dans la bouche de chacun lorsqu’il prend la parole. A chacun évidemment ! Il en est de même de notre compétence langagière, c’est-à-dire de notre capacité individuelle à mobiliser un code linguistique appris à la maison ou à l’école pour entrer en interaction avec les autres.

L’écrivain Stefan Zweig a dit cette phrase magnifique : « Les idées n’ont pas véritablement de patrie sur terre, elles flottent dans l’air entre les peuples ». On pourrait presque en dire autant des langues. En tant que langues maternelles, elles sont certes un héritage des ascendants. Mais, contrairement aux biens matériels, elles ne sont pas exclusivement réservées aux descendants. Elles peuvent être apprises par toute personne désireuse de s’en servir pour ses besoins. Et elles se nourrissent aussi de l’expérience humaine de ceux qui les mobilisent pour communiquer. D’où les emprunts entre langues.

Il arrive même qu’une langue issue de la colonisation favorise tant et si bien les échanges commerciaux que le pays colonisé devienne plus développé que le pays colonisateur. L’exemple de l’anglais aux Etats-Unis est très parlant. Et, dans quelques années, l’Inde viendra à son tour bousculer l’Empire britannique dans le classement des pays les plus développés. On peut encore citer le cas du Brésil d’aujourd’hui face à son ancienne puissance coloniale, le Portugal. Tous ces pays ont développé une littérature propre, sans pour autant renoncer à la langue issue de la colonisation.

Dès lors, approprions-nous sans mauvaise conscience la langue française. Car elle nous appartient. Nous l’avons apprise, apprivoisée, façonnée, acclimatée, enrichie de nos cultures et des mots de nos langues locales. C’est pourquoi, bien que l’intercompréhension reste largement possible avec les locuteurs du français de France, notre français est néanmoins différent de celui de la France dans sa prononciation, son vocabulaire ou même sa syntaxe. Il est porteur de nos réalités, de nos proverbes, de nos blagues, de nos procédés conversationnels. Il est facteur d’unité nationale pour nos pays multilingues. L’abandonner au nom d’un ressentiment dicté par le passé colonial de la France reviendrait tout simplement à renier ce que nous sommes devenus.

Mais, dans le même temps, il est indispensable de promouvoir nos langues locales, car elles sont porteuses de notre âme profonde d’Africains. Personnellement, je me réjouis de la place qu’elles occupent de plus en plus dans les émissions radiophoniques.

Denis Dambré

Proviseur de cité scolaire (France)

Kaceto.net

Recent Comments

Un message, un commentaire ?