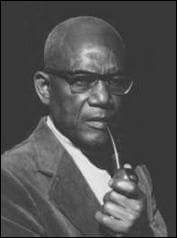

Cité dans toutes les anthologies de la poésie africaine, le poème de Birago Diop intitulé Souffles est devenu un trésor incontournable de la littérature africaine. Denis Dambré, linguiste et poète, propose ici une analyse de ce texte paru pour la première fois en 1960.

Souffles est le poème le plus connu de Birago Diop, mais aussi l’un des poèmes les plus cités de la littérature africaine d’expression française. Il fait partie des 49 poèmes que compte le recueil de l’auteur sénégalais né en 1906 et connu pour ses Contes d’Amadou Koumba.

Le recueil, intitulé Leurres et lueurs, est paru pour la première fois en 1960 aux éditions Présence Africaine. De son titre qui consiste en un jeu de mots subtil entre deux paronymes, l’auteur n’a donné aucune explication officielle. Cependant, l’hypothèse explicative émise par les auteurs du Dictionnaire des œuvres littéraires négro-africaines de langue française suite à une confrontation de l’ordre chronologique d’écriture des poèmes et de leur ordre d’apparition dans le recueil ouvre une piste intéressante pour sa compréhension :

« […] le poète ne laisse-t-il pas entendre que, parti des ‘’leurres’’ de l’assimilation, il est parvenu jusqu’aux lueurs que permet d’entrevoir un retour aux sources ancestrales ? […] la route du poète africain serait, dans ces conditions, jalonnée de simples ‘’décalques’’, puis par la perception de la terre promise. »

Une telle interprétation du titre du recueil présente effectivement l’avantage de bien rendre compte du cheminement de l’auteur ; lui qui, après des études vétérinaires à Toulouse puis à Paris, trouva dans ses tournées professionnelles à travers l’ancien Soudan français (l’actuel Mali), une belle occasion pour recueillir et transcrire les textes oraux de l’Afrique traditionnelle.

Souffles est le poème par excellence où se mesure la puissance de l’imagination créatrice de son auteur. Car il combine à merveille une inspiration africaine avec la forme classique de la poésie française, avec des rimes régulières, tantôt croisées, tantôt plates, tantôt riches, tantôt pauvres. Le nombre de pieds des vers varie entre cinq et douze, avec une nette préférence pour les vers à six et huit pieds contenant une césure bien marquée en milieu de ver. De même, l’abondance des assonances et des allitérations constitue le trait caractéristique formel réalisant dans ce poème l’unité de la poésie orale africaine et de la poésie occidentale.

Le poème s’ouvre sur une alternance de trois énoncés directifs, reconnaissables à l’emploi du mode impératif, et de deux assertions :

Ecoute plus souvent

Les choses que les êtres, (énoncé directif)

La voix du feu s’entend, (assertion)

Entends la voix de l’eau. (énoncé directif)

Ecoute dans le vent

Le buisson en sanglot : (énoncé directif)

C’est le souffle des ancêtres. (assertion)

Les trois énoncés directifs visent chacun à conduire l’allocutaire à faire quelque chose. Ils peuvent a priori être interprétés comme des conseils, des ordres ou des invitations : « Ecoute », « Entends ». Cependant, le ton général du poème et les assertions qui le ponctuent offrent clairement à voir qu’il s’agit de conseils et d’invitations plutôt que d’ordres. Les assertions, quant à elles, attestent la vérité de faits et justifient l’invitation à écouter et à entendre : « La voix du feu s’entend », « C’est le souffle des ancêtres ».

L’alternance des deux catégories d’énoncés, qui constitue le leitmotiv du poème et se caractérise par un rythme plus rapide et plus régulier que celui des autres strophes, résume l’essentiel du message que veut transmettre le poète : le feu, l’eau et le buisson en pleurs sous l’action du vent sont les signes visibles de la vie du monde invisible, celui « des ancêtres […] qui ne sont pas partis », des « morts qui ne sont pas morts ».

Comme l’a expliqué Léopold Sédar Senghor dans son Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, il n’existe pas, en Afrique, de frontière entre le visible et l’invisible, la vie et la mort : « le réel n’acquiert son épaisseur, ne devient vérité qu’en s’élargissant aux dimensions extensibles du surréel ».

On peut qualifier le poème de Birago Diop d’initiatique et de métaphysique. Initiatique d’abord parce que ce monologue du poète à l’adresse d’un auditeur silencieux épouse la forme traditionnelle de l’éducation en Afrique où les adultes ont pour rôle d’ouvrir l’esprit des enfants et des adolescents aux mystères de l’existence humaine au moyen de contes et de légendes parodiant la vie des hommes. Et de même que ces récits personnifient les animaux et d’autres éléments de la nature, le feu et l’eau ont une « voix » pour s’adresser aux hommes dans le poème. Quant au buisson, il n’a pas seulement une voix pour pleurer dans le vent, il a aussi du cœur pour éprouver une tristesse qui se traduit par un « sanglot ». Ainsi se réalise l’unité du poète et du conteur Diop.

Métaphysique ensuite parce que le thème du poème est si universel et si transcendant qu’on échappe difficilement à la tentation d’y voir l’exposition poétique d’une philosophie africaine de la vie. Une vie sans fin où le visible et l’invisible se côtoient et où les morts parlent aux vivants, non par l’intermédiaire des éléments de la nature (le feu, l’eau et les autres éléments cités par Birago Diop n’ont de voix pour parler que parce qu’ils sont habités par les ancêtres), mais de manière directe dans les éléments de la nature. L’auteur professe ainsi le credo africain que la relation à l’Etre suprême n’est possible que par l’intermédiation des ancêtres. Comme le souligne Lilyan Kesteloot dans son Anthologie négro-africaine, le ton, le rythme et les images insufflent à ce poème « le mystère de l’animisme africain ».

Quant au thème de la mort également omniprésent dans le poème, Birago Diop ne le traite pas de manière réaliste. Il ne parle ni de « chair dévorée et pourrie » comme François Villon, ni de « squelette » comme Pierre de Ronsard : « Je n’ai plus que les os, un squelette je semble ». A l’inverse aussi du philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, qui se représentait les hommes comme des brebis en train de jouer dans une prairie pendant que le boucher fait le choix de la victime du jour, Birago Diop ne fait aucune mention du caractère imprévisible de la mort dans son poème. Il n’évoque pas non plus le signe avant-coureur de l’issue fatale qui est la maladie.

C’est que, pour l’auteur de Leurres et lueur, la mort n’est pas toute-puissante. Elle n’est pas non plus un danger qui plane au-dessus de nos têtes. Pour lui, la représentation de la mort comme drame et séparation avec les siens n’est qu’un épouvantail créé par l’imaginaire des hommes. Car l’ancêtre mort vit invisible aux côtés des vivants. Il leur parle « dans le tison qui s’enflamme », « dans le rocher qui geint », « dans la forêt », « dans la demeure ». Il lui arrive même de revenir « dans le sein de la femme » pour se réincarner « dans l’enfant qui vagit ». Il suffit pour l’entendre de prêter l’oreille aux « souffles qui se meuvent » « dans l’ombre qui s’éclaire ou s’épaissit », « dans l’eau qui coule et dans l’eau qui dort ». Car « les morts ne sont pas morts ».

Mais quel message transmettent les ancêtres qui parlent dans la nature ? Une strophe du poème nous le livre :

Il redit chaque jour le pacte,

Le grand pacte qui lit,

Qui lie à la loi notre sort,

Aux actes des souffles plus forts

Le sort de nos morts qui ne sont pas morts ;

Le lourd pacte qui nous lie à la vie,

La lourde loi qui nous lie aux actes

Des souffles qui se meurent.

Le souffle des morts rappelle donc aux vivants qu’ils sont liés « à la vie ». Une vie perpétuelle (elle se renouvelle sans cesse) mais non permanente (elle ne résiste pas au temps) dans laquelle leurs heurs et leurs malheurs participent du destin collectif de leurs ascendants et de leurs descendants. Le poète souligne ici que l’individu isolé, séparé de la collectivité, n’a pas d’existence dans l’Afrique traditionnelle. Chaque souffle participe du souffle collectif sans lequel il n’est rien. Et la répétition incessante du mot « souffle », tantôt singulier, tantôt pluriel, ce va-et-vient régulier entre l’individuel et le collectif, le particulier et l’universel, l’unique et le multiple, le propre et le commun, ne fait que célébrer, dans le poème, le triomphe de la vie communautaire, de la vie à perpétuité.

On peut se risquer à établir un parallèle entre le rapport à la mort de Birago Diop et de Charles Baudelaire. Dans Les fleurs du Mal, Baudelaire présente la mort comme un voyage, une nouvelle naissance. Il la supplie en ces termes :

Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte !

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou ciel, qu’importe

Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau.

Birago Diop se représente la mort comme la récompense suprême accordée aux humains : le dévoilement du mystère entourant l’existence.

Profondément marqué par la lecture de Stéphane Mallarmé, Birago Diop n’a jamais voulu renoncer au poème à forme fixe. Cela lui a longtemps valu d’être un peu rejeté par la critique littéraire africaine qui ne trouvait pas dans ses écrits poétiques un caractère négro-africain suffisamment marqué. Mais force est de constater que le poème Souffles parle autant à l’Afrique qu’au monde, avec une force inégalée tant dans sa forme que dans son contenu. Ce parfum d’universel qu’il diffuse dans sa thématique tout en exposant de façon magistrale une métaphysique africaine de l’existence montre bien que Birago Diop a développé un art poétique original et incontournable dans l’histoire littéraire africaine. Je souhaite donc que les lecteurs soient de plus en plus nombreux à entendre dans sa poésie l’incroyable discours des choses muettes.

Denis Dambré

Recent Comments

4 Messages

Littérature : Analyse de « Souffles » ou la vie à perpétuité de Birago Diop, Sawadogo | 23 juillet 2016 - 11:17 1

Inspirant ! "Je suis parce que tu es, parce que nous sommes" dit l’Ubuntu. La relation à autrui, (aux autruis) fondamentale. Vérité que l’on retrouve chez Martin Buber, "Le Je et le Tu". C’est par le "Tu" , la relation à l’autre, qu’advient le "Je". Il paraît que dans la Bible, la genèse des pronoms personnels se fait dans cet ordre chronologique : il(s)-Tu-Je. En gros, "Le Monde indistinct, muet"-Autrui-Moi. C’est recevable au plan psychosocial. Mais, aux linguistes de vérifier...

Littérature : Analyse de « Souffles » ou la vie à perpétuité de Birago Diop, anonyme | 23 juillet 2016 - 12:21 2

Merci pour ce commentaire. Fondamentale en effet, la relation à l’autre. Même pour se connaître soi-même, on a besoin de l’autre : "Autrui est le médiateur entre moi et moi-même" disait Sartre. Mais au-delà, l’interdépendance entre les humains est une donnée incontournable...

Littérature : Analyse de « Souffles » ou la vie à perpétuité de Birago Diop, idrissou | 11 février 2017 - 13:12 3

j’aimerais avoir ce conte

Littérature : Analyse de « Souffles » ou la vie à perpétuité de Birago Diop, bassande inza | 5 février 2018 - 13:18 4

J’aime beaucoup le poeme de birago diop et j’aimerais voir beaucoup de ses poeme aussi comprehensible.

Un message, un commentaire ?